News - Press Releases

June 24th, 2018, Göttinger Tageblatt online

Dieses Gerät soll Schwerhörigen noch besser helfen

![]() Click here for the full article.

Click here for the full article.

June 18th, 2018, Frankfurter Allgemeine online

Versteckte Schwerhörigkeit

Keine Musik mehr, wenn sie laut ist

![]() Click here for the full article.

Click here for the full article.

June 12th, 2018, Göttinger Tageblatt online

Wichmann entschlüsselt Vorgänge zum Hören

![]() Click here for the full article.

Click here for the full article.

June 7th, 2018, Göttinger Tageblatt online

Kinder horchen zum Thema Hören

Prof. Tobias Moser nahm seine jungen Zuhörer mit auf eine 60-minütige Reise in die akustische Wunderwelt.

![]() Click here for the full article.

Click here for the full article.

May 18h, 2018, Göttinger Tageblatt online

Internationale Tagung in Göttingen

Molekulare Grundlagen des Hörens

Die Konferenz wird am Mittwoch, 16. Mai, durch Tobias Moser, Direktor des Instituts für Auditorische Neurowissenschaften der der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) und Forschungsgruppenleiter am MPI für biophysikalische Chemie, und Gregor Eichele, Direktor am MPI für biophysikalische Chemie, eröffnet. Veranstaltungsort ist das Max-Planck-Institut (MPI) für biophysikalische Chemie in Göttingen, das zusammen mit dem Sonderforschungsbereich SFB 889 „Zelluläre Mechanismen der sensorischen Verarbeitung“ der UMG in Kooperation mit weiteren Forschungsverbünden diese Tagung ausrichtet.

![]() Click here for the full article.

Click here for the full article.

May 15th, 2018, Pressemitteilung MPIbpc

Internationale Tagung zu molekularen Grundlagen des Hörens in Göttingen

Hörstörungen sind das häufigste sensorische Defizit beim Menschen, mit stetig steigender Fallzahl: Derzeit gibt es rund 360 Millionen versorgungspflichtige Schwerhörige weltweit. Viele Formen von Hörstörungen haben genetische Ursachen und diese aufzuklären ist ein schnell wachsendes, hochaktuelles Forschungsfeld.

![]() Click here for the full article.

Click here for the full article.

May 14h, 2018, Göttinger Tageblatt online

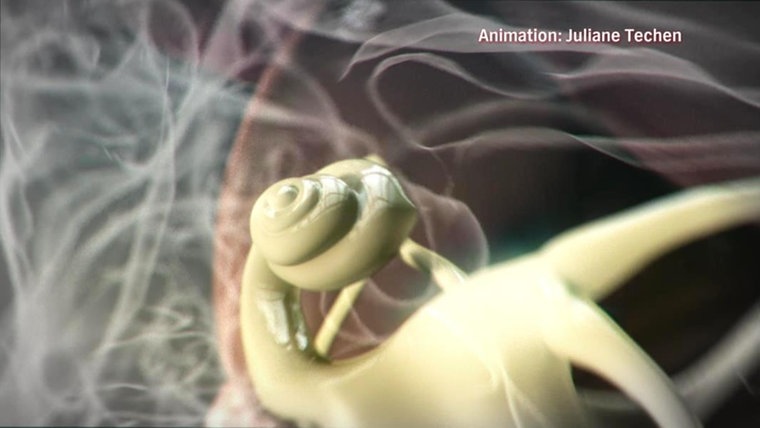

Göttinger Forscherteam entwickelt optogenetische Cochlea-Implantate

![]() Click here for the full article.

Click here for the full article.

May 3rd, 2018, Göttinger Tageblatt online

"InnoTruck" stoppt in Göttingen

Er präsentiert Technik und Ideen für die Zukunft und soll neugierig machen auf Innovation. Zurzeit macht der „InnoTruck“ des Bundesforschungsministeriums Station in Göttingen: Ein Truck voll mit Forschung zum anfassen und begreifen auf kleinstem Raum.

Heute stelle „gesundes Leben“ die Forschergemeinschaft und Gesellschaft vor ganz andere Herausforderungen. Jetzt gehe es unter anderem darum, wie wir mit einer behandelten aber nicht geheilten Krankheit besser leben können: zum Beispiel mit der Impfkartusche, die ein Medikament sogar in Pulverform ohne Nadel injiziert oder mit Optogentechnik und Licht für besseres Hören.

Auf Initiative des Göttinger Institutes für Auditorische Neurowissenschaften und des „InnerEarLabs“ macht der Truck auch in Göttingen einen Stopp

![]() Click here for the full article.

Click here for the full article.

May 2nd, 2018, Pressemitteling UMG

Fast channelrhodopsins for optogenetic hearing restoration

A team of scientists from the Frankfurt Max Planck Institutes for Biophysics and Brain Research and the Göttingen Campus (Institute for Auditory Neuroscience of the University Medical Center Göttingen, the German Primate Center Göttingen, and the Max Planck Institute for Experimental Medicine) have established ultrafast switching channelrhodopsins and applied them to optically stimulate rapidly spiking neurons of the brain and the ear to near their physiological limits. Some of these novel channelrhodopsin variants can be driven by long wavelength light, which avoids potential phototoxicity. The application of these channelrhodopsins marks an important breakthrough on the way towards developing the optical CI that might improve hearing restoration in the deaf.

![]() Click here for the full article.

Click here for the full article.

May 1st, 2018, Göttinger Tageblatt online

InnoTruck in Göttingen

In einem Truck können Besucher am Donnerstag und Freitag, 3. und 4. Mai, eine Ausstellung rund um Erfindungen und zukünftige Technologien besichtigen. Der „InnoTruck“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) hält vor dem Alten Rathaus, Markt 9, in Göttingen.

Das Institut für Auditorische Neurowissenschaften und das „InnerEarLab“ an der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) haben den Truck eingeladen. Tobias Moser, Direktor des Instituts für Auditorische Neurowissenschaften der UMG, zeigt, wie er genetisch veränderte Zellen mit Hilfe von Licht steuert. „Ich bin begeistert von der Idee und Umsetzung dieses mobilen Dialogforums, mit dem das Spektrum der naturwissenschaftlich-technischen Forschung in Deutschland vorgestellt wird“, erklärt Moser. Die Göttinger könnten nun „Spitzenforschung auf moderne und sehr anschauliche Art und Weise kennenlernen“, sagt der Direktor.

![]() Click here for the full article.

Click here for the full article.

May 1st, 2018, Max-Planck-Gesellschaft

Schnelle Lichtkanäle befeuern das Hören

Künstliche Hörhilfen – sogenannte Cochlea-Implantate – stimulieren den Hörnerv mittels kleiner Elektroden und können so zumindest einen Teil des Hörvermögens wiederherstellen. Allerdings ist das Hörvermögen der Betroffenen mit diesen Cochlea-Implantaten durch die reduzierte Information über die Tonhöhen eingeschränkt. Eine Alternative zu den herkömmlichen Implantaten könnten in Zukunft optogenetische Implantate sein wie sie derzeit am Göttingen Campus entwickelt werden. Dabei müssen den Hörnervenzellen im Ohr „molekulare Lichtschalter“ – sogenannte Kanalrhodopsine – eingesetzt werden. Ein Forscherteam aus Wissenschaftlern vom Max-Planck-Institut für Biophysik in Frankfurt, des Göttingen Campus und des Frankfurter Max-Planck-Instituts für Hirnforschung hat Kanalrhodopsine mit besonders kurzen Öffnungszeiten entwickelt und diese in Nervenzellen des Gehirns und des Ohrs von Mäusen eingesetzt. Damit gelang es den Forschern, das Feuern von Nervenimpulsen in verschiedenen Nervenzelltypen mit roten Lichtpulsen bis nahe an das physiologische Limit der jeweiligen Zellen „zu treiben“. Die Kanäle werden mittels Genfähren gezielt in den Hörnerv des Ohrs eingebracht – eine wichtige Voraussetzung für die verbesserte Verarbeitung von Tonfrequenzen. Optogenetische Cochlea-Implantate könnten stark schwerhörigen Menschen damit eines Tages sogar den Genuss von Musik ermöglichen.

![]() Click here for the full article.

Click here for the full article.

Feb 22nd, 2018, Göttinger Tageblatt

Uni Göttingen will wieder Exzellenz-Uni werden

1: “Multiscale Bioimaging: von molekularen Maschinen zu Netzwerken erregbarer Zellen” Ziel ist es, die strukturellen und funktionellen Eigenschaften erregbarer Zellen in Herz und Hirn über mehrere Längenskalen hinweg zu verstehen. Um krankheitsrelevante, kleinste Funktionseinheiten in Herz- und Nervenzellen zu entschlüsseln, sollen innovative bildgebende analytische Methoden entwickelt und angewandt werden. Mit den Erkenntnissen sollen neue diagnostische und therapeutische Ansätze für Erkrankungen von Herz und Hirn ermöglicht werden. Sprecher des Vorhabens sind der Neurowissenschaftler Prof. Tobias Moser von der Universitätsmedizin Göttingen, die Chemikerin Prof. Claudia Steinem von der Uni und der Molekularbiologe Prof. Patrick Cramer vom Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie.

![]() Click here for the full press release.

Click here for the full press release.

Mar 1st, 2018, Die Zeit

Beat the Prof: Was ist das absolute Gehör?

Ein Forschungsteam, zehn Fragen zum Thema Hören: Beat the Prof!

![]() Click here for the full article.

Click here for the full article.

Feb 22nd, 2018, Göttinger Tageblatt

Uni Göttingen will wieder Exzellenz-Uni werden

1: “Multiscale Bioimaging: von molekularen Maschinen zu Netzwerken erregbarer Zellen” Ziel ist es, die strukturellen und funktionellen Eigenschaften erregbarer Zellen in Herz und Hirn über mehrere Längenskalen hinweg zu verstehen. Um krankheitsrelevante, kleinste Funktionseinheiten in Herz- und Nervenzellen zu entschlüsseln, sollen innovative bildgebende analytische Methoden entwickelt und angewandt werden. Mit den Erkenntnissen sollen neue diagnostische und therapeutische Ansätze für Erkrankungen von Herz und Hirn ermöglicht werden. Sprecher des Vorhabens sind der Neurowissenschaftler Prof. Tobias Moser von der Universitätsmedizin Göttingen, die Chemikerin Prof. Claudia Steinem von der Uni und der Molekularbiologe Prof. Patrick Cramer vom Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie.

![]() Click here for the full press release.

Click here for the full press release.

Feb 19th, 2018, Göttinger Tageblatt

Start-up "OptoGenTech" Licht soll taube Menschen wieder hörend machen

Die seit 2002 als Fachgebiet etablierte Optogenetik, die Zellen durch genetische Veränderung lichtempfindlich macht, eröffnet den Lebenswissenschaften ganz neue Perspektiven“, berichtet Tobias Moser vom Institut für Auditorische Neurowissenschaften der Universitätsmedizin Göttingen. Das Start-up baue auf Forschungen auf, die sein Göttinger Team an der Universitätsmedizin und am Deutschen Primatenzentrum in den vergangenen Jahren gemeinsam mit den Physikern Ulrich Schwarz (Chemnitz) und Patrick Ruther (Freiburg) durchgeführt habe.

![]() Click here for the full press release.

Click here for the full press release.

Feb 09th, 2018, Photonic-Net

"Lichtsteuerung“ für Zellen: Projekt OptoGenTech am Photonik Inkubator Göttingen genehmigt

In OptoGenTech werden miniaturisierte Lichtquellen-Arrays entwickelt, die als implantierbare Sonden die technologische Umsetzung der Optogenetik am lebenden Organismus ermöglichen. Diese Sonden sollen, zunächst für die Anwendung in der Grundlagenforschung, als integraler Bestandteil von Systemen mit Elektronik zur Ansteuerung und Signalaufbereitung, Softwarepaket und Infrastruktur für Verhaltensexperimente auf den Markt gebracht werden. Die Ansteuerung wurde im Rahmen des vom Europäischen Forschungsrates geförderten „OptoHear“ Projekts entwickelt.

![]() Click here for the full press release.

Click here for the full press release.

Feb 05th, 2018, Göttinger Tageblatt

Optische Vermessung der Nano-Welt

„Physiologische Untersuchungen mittels der optischen Nanoskopie helfen, die kleinsten Funktionseinheiten unseres Körpers aufzuklären“, erklärt Dr. Nicolai Urban vom MPI für biophysikalische Chemie. Die elementaren Prozesse des Lebens finden auf sehr kleinem Raum im Bereich zwischen Millionstel (Mikro) und Milliardstel (Nano) Metern statt. Das zeigt sich auch bei Signalübertragung an Synapsen, den Kontaktstellen, über die Nervenzellen miteinander „sprechen“.

![]() Click here for the full press release.

Click here for the full press release.

Jan 26th, 2018, Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie, Pressemitteilungen

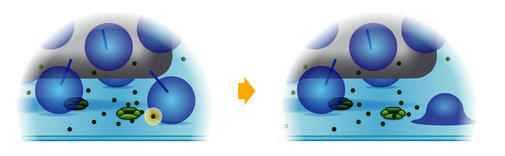

Die optische Vermessung der synaptischen Nano-Welt

Die elementaren Prozesse des Lebens finden in den Zellen unseres Körpers auf sehr kleinem Raum im Bereich zwischen Millionstel (Mikro) und Milliardstel (Nano) Metern statt. Ein Beispiel ist die Signalübertragung an Synapsen, den Kontaktstellen, über die Nervenzellen miteinander „sprechen“. Um diese Signale beobachten zu können, haben Wissenschaftler der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) sowie des Max-Planck-Instituts (MPI) für biophysikalische Chemie erstmals die von Chemie-Nobelpreisträger Prof. Dr. Stefan Hell, Direktor am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie, und Kollegen entwickelte optische Nanoskopie für höchstauflösende Messungen der lokalen Kalziumkonzentration in Synapsen nutzbar gemacht. Die Ergebnisse wurden im Januar 2018 im renommierten Wissenschaftsjournal Nature Communications veröffentlicht.

![]() Click here for the full press release.

Click here for the full press release.

Jan 26th, 2018, CNMPB, Pressemitteilungen

Die optische Vermessung der synaptischen Nano-Welt

Die elementaren Prozesse des Lebens finden in den Zellen unseres Körpers auf sehr kleinem Raum im Bereich zwischen Millionstel (Mikro) und Milliardstel (Nano) Metern statt. Ein Beispiel ist die Signalübertragung an Synapsen, den Kontaktstellen, über die Nervenzellen miteinander „sprechen“. Um diese Signale beobachten zu können, haben Wissenschaftler der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) sowie des Max-Planck-Instituts (MPI) für biophysikalische Chemie erstmals die von Chemie-Nobelpreisträger Prof. Dr. Stefan Hell, Direktor am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie, und Kollegen entwickelte optische Nanoskopie für höchstauflösende Messungen der lokalen Kalziumkonzentration in Synapsen nutzbar gemacht. Die Ergebnisse wurden im Januar 2018 im renommierten Wissenschaftsjournal Nature Communications veröffentlicht.

![]() Click here for the full press release.

Click here for the full press release.

Jan 26th, 2018, UMG Presseinformation Nr. 014

Die optische Vermessung der synaptischen Nano-Welt

Die elementaren Prozesse des Lebens finden in den Zellen unseres Körpers auf sehr kleinem Raum im Bereich zwischen Millionstel (Mikro) und Milliardstel (Nano) Metern statt. Ein Beispiel ist die Signalübertragung an Synapsen, den Kontaktstellen, über die Nervenzellen miteinander „sprechen“. Um diese Signale beobachten zu können, haben Wissenschaftler der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) sowie des Max-Planck-Instituts (MPI) für biophysikalische Chemie erstmals die von Chemie-Nobelpreisträger Prof. Dr. Stefan Hell, Direktor am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie, und Kollegen entwickelte optische Nanoskopie für höchstauflösende Messungen der lokalen Kalziumkonzentration in Synapsen nutzbar gemacht. Die Ergebnisse wurden im Januar 2018 im renommierten Wissenschaftsjournal Nature Communications veröffentlicht.

![]() Click here for the full press release.

Click here for the full press release.

Nov 30th, 2017, Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Wissenschaftspreis Niedersachsen 2017

![]() Click here for the full press release.

Click here for the full press release.

Nov 30th, 2017, Deutsches Primatenzentrum

Wissenschaftspreis für Tobias Moser

![]() Click here for the full press release.

Click here for the full press release.

Nov 30th, 2017, Göttinger Tageblatt

Tobias Moser ausgezeichnet

![]() Click here for the full press release.

Click here for the full press release.

Nov 30th, 2017, Pressemitteilung UMG

Wissenschaftspreis Niedersachsen für gleich zwei Wissenschaftler der UMG und an Studenten der Universität Göttingen

Den Preis als herausragenden Wissenschaftler einer niedersächsischen Universität erhält Prof. Dr. Tobias Moser, Direktor des Instituts für Auditorische Neurowissenschaften an der Universitätsmedizin Göttingen (UMG). Der Preis in der Kategorie „Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler“ geht an Dr. Marion Silies, ebenfalls Universitätsmedizin Göttingen (UMG).

![]() Click here for the full press release.

Click here for the full press release.

Nov 16th, 2017, The Scientist

Optogenetic Therapies Move Closer to Clinical Use

![]() Click here for the full press release.

Click here for the full press release.

Nov 1st, 2017, EMBO J

EMBO J Cover - BEACH proteins regulate cochlear hair bundles

Cover: The cover image shows a stimulated emission‐depletion (STED) microscopy image of the stereociliar arrays of three adjacent cochlear inner hair cells stained for filamentous actin. The maintenance of these delicate structures depends on the linker protein radixin. Genetic deletion of the BEACH protein LRBA induces the progressive loss of stereociliar radixin and causes the hair bundles to degenerate, ultimately leading to deafness. From Christian Vogl, Nicola Strenzke and colleagues: The BEACH protein LRBA is required for hair bundle maintenance in cochlear hair cells and for hearing. For detail, see Article on page 2015. Scientific image by Christian Vogl (Institute for Auditory Neuroscience and InnerEarLab Goettingen, Germany) and Christian Wurm (Abberior Instruments, Goettingen, Germany).

Cover: The cover image shows a stimulated emission‐depletion (STED) microscopy image of the stereociliar arrays of three adjacent cochlear inner hair cells stained for filamentous actin. The maintenance of these delicate structures depends on the linker protein radixin. Genetic deletion of the BEACH protein LRBA induces the progressive loss of stereociliar radixin and causes the hair bundles to degenerate, ultimately leading to deafness. From Christian Vogl, Nicola Strenzke and colleagues: The BEACH protein LRBA is required for hair bundle maintenance in cochlear hair cells and for hearing. For detail, see Article on page 2015. Scientific image by Christian Vogl (Institute for Auditory Neuroscience and InnerEarLab Goettingen, Germany) and Christian Wurm (Abberior Instruments, Goettingen, Germany). ![]() Click here to see the full cover on the homepage of EMBO J.

Click here to see the full cover on the homepage of EMBO J.

Sep 29th, 2017, Göttinger Tageblatt

„Exzellenzstrategie / Vier Göttinger Forschungsprojekte in der Endrunde"

![]() Click here for the full press release

Click here for the full press release

Sep 27th, 2017, Göttinger Tageblatt

„Versteckter Hörverlust / Einblicke in eine kaum bekannte Krankheit"

Der Göttinger Mediziner und Neurowissenschaftler Tobias Moser und Dirk Beutner, Direktor der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde der Universitätsmedizin Göttingen (UMG), sprachen über die Frage, ob Lärm eine Ursache für den versteckten Hörverlust sein kann. Eingeladen zu der Veranstaltung hatten das Göttinger Exzellenzcluster und das Forschungszentrum für Mikroskopie im Nanometerbereich und Molekularphysiologie des Gehirns (CNMPB).

![]() Click here for the full press release

Click here for the full press release

Sep 4th, 2017, HNA

„Auf dem Sinne-Parcour: Was das Gehirn nur schwer verarbeitet"

„Das ist echt witzig, aber auch verdammt schwer“, meinte die siebenjährige Luisa, während sie mit der Prismenbrille vor den Augen versuchte, einen Stern nachzuzeichnen.

![]() Click here for the full press release

Click here for the full press release

Sep 2nd, 2017, Göttinger Tageblatt

„Sinnliches Experimentieren"

Hören, Sehen, Riechen, Schmecken und Tasten: Wie geht das eigentlich?

Die wissenschaftliche Wahrheit hinter diesen scheinbaren Selbstverständlichkeiten war am Sonnabend Thema im Göttinger Max-Planck-Institut für Experimentelle Medizin. Grund genug für die beiden Abteilungen der Göttinger Universität und die Mitarbeiter des Sonderforschungsbereichs „Zelluläre Mechanismen der sensorischen Verarbeitung“, Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsen zu erklären, wie diese Sinne funktionieren und was die Forschung dazu sagt.

![]() Click here for the full press release

Click here for the full press release

June 28th, 2017, UMG Presseinformation 098

„Orchestrierung des Gehirns“: Zweiter Platz für Doktorandin der UMG beim Science Slam der Coimbra-Gruppe in Edinburgh

Drei Minuten sprach die Göttinger Doktorandin Tanvi Butola über „The orchestration of the brain“ – in dieser Zeit stellte sie anschaulich die Kernpunkte ihrer Dissertation an der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) vor. Butola belegte den zweiten Platz in der „Three-Minute-Thesis-Competition“, dem Science Slam auf der Jahrestagung des europaweiten Hochschulnetzwerks Coimbra-Gruppe in Edinburgh am 9. Juni 2017. Mit der Platzierung ist ein Preisgeld von 2.000 Euro verbunden.

![]() Click here for the full press release

Click here for the full press release

June 20th, 2017, NDR Visite

Was tun bei einem Hörsturz?

Plötzlich klingt auf einem Ohr alles ganz leise, wie durch Watte, das Ohr scheint ein bisschen taub: Das sind typische Anzeichen eines Hörsturzes. In Deutschland machen rund 200.000 Menschen pro Jahr diese beunruhigende Erfahrung. Eine eindeutige Erklärung für das Phänomen gibt es bislang ebenso wenig wie eine sicher wirksame Therapie. Klar ist nur, dass sich ein Hörsturz im Innenohr abspielt.

![]() Click here for the full press release

Click here for the full press release

May 23rd, 2017, Jung-Stiftung für Wissenschaft und Forschung

Ernst Jung Prize for Medicine 2017

![]() Click here for the full press release in English

Click here for the full press release in English

![]() Click here for the full press release in German

Click here for the full press release in German

May 23rd, 2017, UMG Presseinformation Nr. 080

Prof. Tobias Moser erhält Ernst Jung-Preis für Medizin 2017

Ernst-Jung-Preis für Medizin in Hamburg verliehen: Jung-Stiftung für Wissenschaft u. Forschung zeichnet Hörforscher der Universitätsmedizin Göttingen für seine bahnbrechenden Arbeiten zur Signalübertragung im Innenohr und innovativen Therapie-Konzepte aus

![]() Click here for the full press release

Click here for the full press release

April 18th, 2017, CNBC

"New technology that can help the 360 million people with hearing loss"

For the 360 million people worldwide who lack some or all of their ability to hear, technological interventions have already come a long way. But still, they're not perfect. Hearing aids don't translate certain frequencies as well as regular hearing, and some users find hearing interventions uncomfortable or are ideologically opposed to them.

Soon that might all change. Scientists are working on a number of experimental techniques that may soon transform hearing interventions. That could greatly improve the quality of life for millions, who have been waiting a long time — the last major innovation in hearing technology occurred in 1985.

![]() Click here for the full press release

Click here for the full press release

March 16th, 2017, NDR.de

"Göttingen-Spirit": Die Liga der Spitzenforscher

Der Hattrick ist perfekt: Zum dritten Mal in Folge geht der renommierteste deutsche Forschungspreis, der Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis, nach Göttingen. In diesem Jahr konnte ein Chemiker die Jury überzeugen.

![]() Click here for the full press release

Click here for the full press release

January 12th, 2017, HNA

Göttinger Wissenschaftler finden eine Ursache für Schwerhörigkeit

Die Ursachen für eine seltene erbliche Schwerhörigkeit haben Göttinger Hörforscher aufgedeckt. Betroffene können leise Töne fast so gut wie Normalhörende wahrnehmen, aber gesprochene Sprache kaum verstehen.

![]() Click here for the full press release

Click here for the full press release

January 6th, 2017, Pressemitteilung UMG

Prof. Tobias Moser erhält Ernst Jung-Preis für Medizin 2017

Jung-Stiftung für Wissenschaft und Forschung zeichnet Hörforscher der Universitätsmedizin Göttingen für seine bahnbrechenden Arbeiten zur Signalübertragung im Innenohr und seine innovativen Therapie-Konzepte zur Behandlung von Schwerhörigkeit aus.

![]() Click here for the full press release

Click here for the full press release

January, 2017, Jung-Stiftung

Preisträger 2017 Professor Tobias Moser und Professor Nenad Ban

Die in der Medizinwelt hoch angesehene Auszeichnung geht an den Göttinger Neurowissenschaftler Professor Dr. med. Tobias Moser für seine bahnbrechenden Arbeiten zur Signalübertragung im Innenohr und seine innovativen Therapie-Konzepte zur Behandlung von Schwerhörigkeit sowie an den Züricher Strukturbiologen Professor Nenad Ban, PhD, für seine richtungweisenden Forschungsergebnisse zur Struktur und Funktion eukaryotischer Ribosomen. Die hochkarätigen Wissenschaftler haben beide bedeutende Vorarbeit für die weitere anwendungsbezogene Erforschung ihres jeweiligen Fachgebiets geleistet und teilen sich die beachtliche Preissumme in Höhe von 300.000 Euro zu gleichen Teilen.

![]() Click here for the full press release

Click here for the full press release

January 6th, 2017, Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie

Prof. Tobias Moser erhält Ernst Jung-Preis für Medizin 2017

Hamburg, 6. Januar 2017. Der Göttinger Hörforscher Tobias Moser wird mit dem diesjährigen Ernst Jung-Preis für Medizin ausgezeichnet. Mit diesem Preis ehrt die Jung-Stiftung für Wissenschaft und Forschung den Neurowissenschaftler für seine bahnbrechenden Arbeiten zur Signalübertragung im Innenohr und seine innovativen Therapie-Konzepte zur Behandlung von Schwerhörigkeit. Den mit 300.000 Euro dotierten Preis teilt sich Moser mit dem Züricher Strukturbiologen Nenad Ban. Die feierliche Verleihung der Auszeichnungen findet am 19. Mai 2017 in Hamburg statt.

![]() Click here for the full press release

Click here for the full press release

January 6th, 2017, Deutsches Primatenzentrum

Tobias Moser erhält Ernst Jung-Preis für Medizin 2017

Jung-Stiftung für Wissenschaft und Forschung zeichnet den Göttinger Hörforscher für seine bahnbrechenden Arbeiten zur Signalübertragung im Innenohr und seine innovativen Therapie-Konzepte zur Behandlung von Schwerhörigkeit aus.

![]() Click here for the full press release

Click here for the full press release

January 6th, 2017, Biermann Medizin

Prozesse verstehen, um heilen zu können

Ernst Jung-Preis für Medizin an Prof. Tobias Moser

Gemeinsam mit den anderen Auszeichnungen werden vier Forschende aus den Gebieten der Auditorischen Neurowissenschaften, der Strukturbiologie, der Zellulären Mikrobiologie sowie der Viszeralchirurgie mit einer Gesamtpreissumme von 540.000 Euro geehrt und gefördert.

Der mit 300.000 Euro dotierte Ernst Jung-Preis für Medizin geht an Prof. Tobias Moser (48) sowie an Prof. Nenad Ban (50) und damit an zwei Forscher unterschiedlicher Fachrichtungen: Tobias Moser ist Institutsleiter und Professor am Institut für Auditorische Neurowissenschaften der Universitätsmedizin Göttingen und Leiter weiterer Arbeitsgruppen auf dem Gebiet. Der Neurowissenschaftler leistet Pionierarbeit zu den Mechanismen der Signalverarbeitung bei Hören und Schwerhörigkeit und entwickelt neue Therapieansätze.

![]() Click here for the full press release

Click here for the full press release

January 6th, 2017, Göttinger Tageblatt

Ernst Jung Preis 2017 Innovative Therapiekonzepte

Göttingen. Prof. Moser, Direktor des Instituts für Auditorische Neurowissenschaften, Sprecher des Sonderforschungsforschungsbereichs SFB 889 „Zelluläre Mechanismen Sensorischer Verarbeitung“ an der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) und Leibniz-Preisträger 2015, wird auch ausgezeichnet für seine bedeutende Vorarbeit für die weitere anwendungsbezogene Erforschung seines Fachgebiets, so die Begründung der Stiftung.

Mit dem Ernst Jung-Preis für Medizin prämiert die Stiftung jährlich Wissenschaftler und Projekte, die durch ihre Arbeit Fortschritte in der medizinischen Therapie vorbereiten. Der Preis ist mit 300 000 Euro dotiert. Moser teilt sich Auszeichnung und Preisgeld mit dem Strukturbiologen Prof. Nenad Ban, ETH Zürich.

Moser ist führend in der Erforschung der Synapsen im Innenohr und international an vorderster Spitze in der Erforschung der Physiologie und Pathophysiologie des Innenohrs. Wie werden Geräusche von unserem Gehör aufgenommen? Wie erhalten wir innerhalb weniger Sekundenbruchteile eine akustische Information? Schallwellen treffen auf das Ohr und werden von den Sinneszellen der Cochlea in elektrische Signale umgewandelt, die unser Gehirn wahrnehmen und verarbeiten kann. Diese blitzschnell ablaufenden Prozesse der synaptischen Schallkodierung auf molekularer Ebene zu verstehen, ihre Pathologie zu untersuchen und Gentherapien zu entwickeln, sind die Forschungsziele von Moser und seinen Mitarbeitern. Sie erarbeiten wichtige Grundlagen auf dem Gebiet, das mittlerweile von weltweit mehr als 20 Arbeitsgruppen sehr aktiv erforscht wird. Seit 2008 leisten die Forscher zudem Pionierarbeit bei der Etablierung des optogenetischen Cochlea-Implantats. Ihre Erkenntnisse versprechen Verbesserungen in einer neu zu entwickelnden Generation von Innenohrimplantaten, bei denen die Fasern des Hörnervs mit Licht gereizt werden.

In seiner Forschung ist Moser eng vernetzt mit anderen Forschungseinrichtungen. So leitet er in Göttingen die Arbeitsgruppe „Auditorische Neurowissenschaften und Optogenetik“ am Deutschen Primatenzentrum, die Arbeitsgruppe „Synaptische Nanophysiologie“ am Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie sowie die Arbeitsgruppe „Auditorische Neurowissenschaften“ am Max-Planck-Institut für Experimentelle Medizin. chb/r

December 22nd, 2016, Pressemitteilung UMG

Zu wenig Otoferlin macht das Hören „müde“ – auch bei Sport und bei Fieber

Der menschlichen Schwerhörigkeit auf der Spur: Göttinger Hörforscher im Sonderforschungsbereich 889 identifizieren Ursache menschlicher Schwerhörigkeit. Zwei Publikationen in der Fachzeitschrift „EMBO Journal“.

![]() Click here for the full press release

Click here for the full press release

August 2nd, 2016, Göttinger Tageblatt

Wie biologische Vielfalt das Ohr fit macht

Göttinger Hörforscher stellen fest: Das Ohr setzt Synapsen mit verschiedenen Eigenschaften ein.

Der menschliche Hörsinn verarbeitet einen großen Bereich an Lautstärken. Wie schafft es das Ohr etwa, über eine Million Schalldruckvariationen zu verarbeiten?

July 29th, 2016, Pressemitteilung UMG

Wie biologische Vielfalt das Ohr fit macht

Göttinger Hörforschung mit neuen Erkenntnissen: Das Ohr setzt Synapsen mit verschiedenen Eigenschaften ein, um unterschiedlich lauten Schall zu verarbeiten. Forschungsergebnisse veröffentlicht in der Fachzeitschrift „Proceedings of the National Academy of Sciences“

![]() Click here for the full press release

Click here for the full press release

July 7th, 2016, New Scientists, Daily News

Cochlear implants boosted by gene therapy plus tiny LEDs

Can light restore hearing in deaf people? Researchers hope that through optogenetics, they can use micro-LED lights to make better cochlear implants than those used by deaf people today (...)

![]() Click here for the full press release.

Click here for the full press release.

July 2nd, 2016, Federation of European Neuroscientists

Light Therapy to Restore Hearing and Sight

Light therapy is a promising new technique that could improve the quality of cochlear implants for deaf people. The technology, pioneered by a team of scientists in Germany delivers a stimulus to the auditory nerve inside the inner ear, the cochlea. There is some evidence from studies in rodents that light can be heard.

Optogenetics is a combination of genetics, optics, and virology which uses light to turn brain cell groups on and off. Professor Tobias Moser at the University Medical Center Göttingen in Germany leads an international research group to develop the optical stimulation of the inner ear.

The electrical cochlear implants enable speech comprehension in more than 450,000 hearing-impaired people around the world. However, the unfocused spread of electrical stimulation from each electrode limits how well a person can hear - and this is a major drawback. The more accurately in space the nerve is stimulated, the better the sound. “We have been looking for a way to improve the transmission of frequency and intensity of the sounds to the auditory nerve. Optogenetics seemed to offer a possible solution,” he said today (2 July) at FENS 2016 in Copenhagen.

How can light activate hearing? The researchers modified cells in the inner ear of rodents (usually mice, but also rats and gerbils) with harmless viruses to make them respond to light. The genes produce light-sensitive ion channels on the membranes of the auditory nerves and when LED light is directed onto these neurons and their activity was recorded, they found that rodents reacted to the light similarly as to sound. Rodents with ion channels that endowed neurons with greater light-sensitivity required a reduced amount of light to stimulate hearing. Spatially-confined optical stimulation achieved better frequency coding than the electrical cochlear implant currently available.

Professor Moser explained, “Think of the cochlea as a spiral staircase where each step is like a key on the piano which turns on its neurons that are housed in the stair well. We are very good at discriminating tone frequencies, because the travelling wave is sharply tuned, so for soft tones only one key is pressed. In the cochlear implant, the spread of current from each electrode contact is so massive that it activates many steps – the keys - at a time. By delivering the optical stimulus more accurately in space we hope to be able to activate individual keys nearly as well as in acoustic hearing.”

Approximately five percent of the world’s population suffer from impaired hearing which can lead to social isolation, depression and a reduced capacity to work. Although this technology is some years away from clinical trials in people, researchers could work towards a gene therapy that enables the auditory nerves to respond to LED light embedded in a cochlear implant.

Much more research needs to be carried out before clinical trials in people begin. “Optogenetic stimulation of the cochlea restored hearing in deaf mice. Our research strongly suggests that optical cochlear implants could be developed. The study demonstrates a strategy for optogenetic stimulation of the auditory pathway in rodents and lays the groundwork for future applications of cochlear optogenetics in auditory research and devices to help deaf people hear again”, said Professor Moser.

(...)

![]() Click here to go to the FENS website.

Click here to go to the FENS website.

![]() Click here for the full press release.

Click here for the full press release.

May 23rd, 2016, Pressemitteilung UMG

Verlorene Körperfunktion wiederherstellen

Symposium mit internationalen Spitzenforschern „Restoration of Sensory and Motor Function” in Göttingen. Donnerstag, 26. Mai 2016, und Freitag, 27. Mai 2016, Universitätsklinikum Göttingen, Hörsaal 552. (umg) Rund 100 internationale Wissenschaftler, die auf dem Gebiet der Wiederherstellung sensorischer und motorischer Funktion forschen, treffen sich vom 26. bis 27. Mai 2016 in Göttingen zum „Restoration of Sensory and Motor Function Symposium 2016“. Ziel der Veranstaltung ist der Austausch von Erfahrungen zwischen den Wissenschaftlern. Herausragende neurowissenschaftliche Experten sowie Nachwuchsforscher spannen den Bogen zu folgenden Themen: molekulare Therapien, wie z.B. die Regeneration sensorischer Zellen mit Hilfe von Viren oder die optogenetische Wiederherstellung des Seh- und Hörvermögens, über sensorische bis hin zu motorischen Prothesen..

![]() Click here to read the full article (in German).

Click here to read the full article (in German).

May 28th, 2016, Der Spiegel

Summende Arme

Fühlende Kunsthände, Hören mit Licht, Sehkraft für Blinde – Prothesenforscher stellen in Göttingen ihre neuesten Ideen vor.

![]() Click here to read the full article (in German).

Click here to read the full article (in German).

April 13th, 2016, Göttinger Tageblatt

Ministerium fördert fünf Göttinger Projekte

Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur fördert zwölf Spitzenforschungskonzepte der Hochschulen mit insgesamt 11,6 Millionen Euro aus Mitteln des Niedersächsischen Vorab der VolkswagenStiftung. Darunter sind fünf Vorhaben der Universität Göttingen.

![]() Click here to read the full article (in German).

Click here to read the full article (in German).

February 17th, 2016, RTL Nachtjournal

Mit Licht hören: Optogenetik macht es möglich

Hoffnung für schwerhörige und taube Menschen

February 16th, 2016, Deutsche Welle

Mendengar Dengan Cahaya / Hearing With Light

360 juta orang mengidap gangguan pendengaran, demikian taksiran WHO. Mulai dari tahap ringan hingga tuli total. Para ilmuwan di Göttingen Jerman lakukan riset untuk obati gangguan pendengaran dengan impuls cahaya.

According to WHO estimates, 360 million people suffer from hearing loss, ranging from mild to total deafness. Scientists in Göttingen, Germany, are researching the treatment of hearing loss with light impulses.

![]() Click here to read the full article and watch the video (in Indonesian).

Click here to read the full article and watch the video (in Indonesian).

February 15th, 2016, Welt am Sonntag

Lichtschalter gegen Blindheit

Eine neue Therapie macht Nervenzellen empfindlich für Licht. Das könnte gegen Netzhauterkrankungen helfen, aber auch gegen Schwerhörigkeit und chronische Schmerzen

(...) Auch hochgradig Schwerhörigen könnte die optogenetische Behandlung helfen, so Hegemann. Der Göttinger Hörforscher Tobias Moser arbeitet daran, Cochlea-Implantate so umzugestalten, dass mit ihnen Schall in Licht umgewandelt wird. Dann würde der Hörnerv nicht wie bislang bei diesen Prothesen üblich, elektrisch stimuliert, sondern optogenetisch. (...)

![]() Click here to read the full article (in German).

Click here to read the full article (in German).

October 29th, 2015, Medizintechnologie.de

Ein Lichtschalter für besseres Hören

TAls 1984 die ersten Cochlea-Implantate auf den Markt kamen, war das eine Revolution. Viele Skeptiker hatten es für unmöglich gehalten, dass man tatsächlich mit elektrischen Impulsen Klänge und Sprache hörbar machen kann. Nun streben Forscher eine neue Revolution an: das Hören per Licht. Die sogenannte optogenetische Stimulation des Hörnervs ist sehr präzise. Anfang Oktober ist ein Verbundprojekt gestartet, das vom Bundesforschungsministerium gefördert wird. Gemeinsam mit Wissenschaftlern entwickelt die inomed Medizintechnik GmbH eine neue Generation von Cochlea-Implantaten.

![]() Click here to read the full article (in German).

Click here to read the full article (in German).

October 27th, 2015, dasGehirn.info

Tobias Moser im Interview

Tobias Moser – Gewinner des Leibniz-Preises 2015 – forscht am Gehör, genauer: den Haarzellen der Cochlea. In einem Gespräch mit vielen Hintergrundgeräuschen auf der NWG 2015 ging es unter anderem um unbemerkte Hörschäden und Taubheit durch hohe Temperatur.

![]() Click here to hear and see the full interview (in German).

Click here to hear and see the full interview (in German).

October 12th, 2015, Göttinger Tageblatt

Göttinger Hörforscher bahnen Weg zur Gentherapie der Schwerhörigkeit

Etwa 360 Millionen Menschen leiden nach Schätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) an einer maßgeblichen Schwerhörigkeit. Göttinger und Berliner Wissenschaftler sind nun dem Verständnis von Hören wie der Behandlung der Schwerhörigkeit einen Schritt nähergekommen.

![]() Click here to read the full article.

Click here to read the full article.

October 10th, 2015, 42, Der Spiegel

Müllabfuhr im Innenohr

Forscher aus Göttingen und Berlin haben einen Weg für eine Gentherapie bei bestimmten Formen von Schwerhörigkeit gefunden. Die Wissenschaftler untersuchten den Mechanismus, der die extrem schnelle Signalübertragung von den Innenohrzellen zu den Zellen des Hörnervs im Gehirn ermöglicht: Wie eine Art molekulare Müllabfuhr sorgen zwei Eiweiße dafür, dass in den Synapsen nach jeder Signalübertragung sofort Platz für die nächste geschaffen wird.

![]() Click here to read the full article (on page 2).

Click here to read the full article (on page 2).

October 9th, 2015,Presseinformation Nr. 169 UMG

Indefatigable Hearing“ – a molecular clearance mechanism enables synapses to continuously release transmitter

Auditory neuroscientists discover bottleneck of information flow in the ear and pave the way for gene therapy of deafness. Publication in „EMBO Journal“

Disabling hearing impairment (HI) affects 360 million people worldwide, and prevalence increases with age. So far, no causal treatment is available for its most common form, sensorineural HI. Göttingen and Berlin scientists have achieved a major advance in our understanding of hearing as well as an important step towards developing gene therapy of deafness. Their study showed that the endocytic adaptor protein 2µ is required for hearing by fueling vesicle reloading of the release site for indefatigable synaptic transmission. Without AP-2, which inter-acts with the deafness protein otoferlin, a kind of traffic jam occurs at the release sites, suggesting that AP-2 and Otoferlin teamwork in clearing exocytosed material from the release site. Using virus-mediated transfer of the intact AP-2µ DNA into sensory inner hair cells, the scientist could restore normal synaptic function and hearing.

![]() Click here to read the full article.

Click here to read the full article.

September 1st, 2015, The Scientist

Hearing Help

For decades, the only remedies for hearing loss were devices such as hearing aids or cochlear implants. Now, the first pharmaceutical treatments may be on the way.

(...) Meanwhile, other groups of researchers aim to more precisely stimulate neurons in the inner ear by targeting them with light rather than electricity. While electricity from a cochlear implant scatters as it travels through the fluid-filled cochlea, light can shoot through fluids with minimal scattering. Tobias Moser at the University of Göttingen in Germany, for example, has engineered neurons of the inner ears of deaf rodents to express the light-sensitive protein channelrhodopsin-2, resulting in animals that show activity in the auditory brain stem in response to light stimulation. (...)

![]() Click here to read the full article.

Click here to read the full article.

July 8th, 2015, dhd-news.de

Optogenetik: Wenn das Ohr auf Licht hört

Statt auf elektrische Reize könnten taube Ohren in Zukunft auf Lichtimpulse hören. Das ist ein praktisches Anwendungsbeispiel der Optogenetik, an der der Göttinger Arzt Tobias Moser forscht. Für seine Forschungen am Innenohr und die Schallübertragung ins Gehirn hat er in diesem Jahr den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis bekommen. In den O-Tönen erklärt er, wofür die Optogenetik taugt und wie lange es noch dauert, bis Menschen davon profitieren.

Moser antwortet auf folgende Fragen:

1. Zur Einführung: Was ist Optogenetik?

2. Sie sagen damit ja praktisch, dass die bisherigen Cochlea-Implantate schlecht sind. Wann kann das optogenetische Implantat besser?

3. Wie können zerstörte Nerven leitfähig werden?

4. Wie kommt die Genetik ins Spiel?

5. Woher wissen Sie, dass die Viren für den Menschen unschädlich sind?

6. Wann könnte das eine Therapie für Menschen sein?

![]() Click here to download the interview in mp3 format.

Click here to download the interview in mp3 format.

![]() Click here for the original article at dhd-news.de.

Click here for the original article at dhd-news.de.

August 1st, 2015, Göttinger Tageblatt

Max-Planck-Gesellschaft beruft Hörforscher Moser zum Fellow

Die Max-Planck-Gesellschaft hat den Göttinger Universitätsprofessor Tobias Moser zum Fellow berufen. Ab Januar 2016 wird der Hörforscher zu den 60 Hochschulwissenschaftlern zählen, die an Max-Planck-Instituten Mittel und Infrastruktur für eine Arbeitsgruppe erhalten.

![]() Click here to read the full article.

Click here to read the full article.

July 31st, 2015, Max Planck Institute for Biophysical Chemistry

Erfolgreicher Brückenschlag – Hörforscher Tobias Moser wird Max Planck Fellow

Tobias Moser, Direktor des Instituts für Auditorische Neurowissenschaften der Universitätsmedizin Göttingen, ist zum Max Planck Fellow am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie (MPI-BPC) berufen worden. Auf gemeinsamen Vorschlag des MPI-BPC und des Max-Planck-Instituts für Experimentelle Medizin (MPI-EM) erhält der Wissenschaftler mit dieser Auszeichnung Mittel und Infrastruktur für eine zusätzliche Arbeitsgruppe. Sein Fellowship wird Tobias Moser zum 1. Januar 2016 an beiden MPI antreten.

![]() Click here to read the full article online.

Click here to read the full article online.

![]() Click here to download the article as pdf.

Click here to download the article as pdf.

July 25th, 2015, Göttinger Tageblatt

US-Amerikanerin gewinnt Langstrecke beim Göttinger Altstadtlauf

Der Versuch, beim Göttinger Altstadtlauf die Langstrecke über 10.450 Meter auszuprobieren, gipfelte für Josephine „Josey“ Mintel im totalen Triumph.

Die für die LG Göttingen startende US-Amerikanerin ließ die lokale und überregionale Konkurrenz locker hinter sich, gewann die Frauen-Wertung in 41:47,7 Minuten mit knapp einer Minute Vorsprung vor der Recklinghäuserin Sophia Salzwedel sowie zwei Minuten vor der Göttingerin Sanna Almstedt und zeigte auch dem Großteil der männlichen Konkurrenten die Fersen. In der Gesamtwertung belegte die 24-Jährige unter 466 Startern Platz 22.

![]() Click here to read the full article.

Click here to read the full article.

July 24th, 2015, Göttinger Tageblatt

Göttinger Forscher identifizieren wichtiges Protein für Aufnahme von Hörsignal

Göttinger Hörforscher haben neue molekulare Details zur Signalumwandlung in den Sinneszellen der Hörschnecke herausgefunden. Sie konnten ein Protein identifizieren, das für die Verankerung von Kalziumkanälen an den speziellen Bändersynapsen der inneren Haarzellen verantwortlich ist.Fehlt dieses Protein RIM2 oder ist es genetisch verändert, werden die Kalziumkanäle in zu geringer Anzahl angelegt. Die Folge: Die Bändersynapsen funktionieren nicht mehr richtig. Die Ergebnisse weisen auf Ursachen für mögliche Störungen bei der Umwandlung oder der Weiterleitung des Hörsignals hin. Diese können zu Schwerhörigkeit führen.

![]() Click here to read the full article.

Click here to read the full article.

July 10th, 2015, Göttinger Tageblatt / HNA

7,5 Millionen für Göttinger Neuro-Forscher

Drei in einem Forschungverbund tätige Göttinger Neuro-Wissenschaftler erhalten je 2,5 Millionen Euro in den nächsten fünf Jahren aus dem EU-Eliteförderprogramm ERC Advanced-Grants.

Das Geld geht an Professoren, die in der international erfolgreichen Göttinger „Neuro-Szene“ fest eingebunden sind: Nils Brose (Direktor Molekulare Neurobiologie am Max-Planck-Institut für Experimentelle Medizin), Tobias Moser (Direktor Institut für Auditorische Neurowissenschaften der Universitätsmedizin Göttingen) und Klaus-Armin Nave (Direktor Abteilung Neurogenetik am Max-Planck-Institut für Experimentelle Medizin).

Der Zuschlag ist umso bemerkenswerter, da die Zahl der europaweit vergebenen Grants in diesem Jahr um ein Drittel gekürzt werden – weil so viele Anträge vorlagen. Die drei Göttinger Professoren haben sich gegen 2000 Mitbewerber behauptet.

![]() Click here to read the full article of Göttinger Tageblatt.

Click here to read the full article of Göttinger Tageblatt.

![]() Click here to read the full article of HNA.

Click here to read the full article of HNA.

July 8th, 2015, NPR: National Public Radio

Genetic Tweaks Are Restoring Hearing In Animals, Raising Hopes For People

Researchers have taken another step toward reversing deafness using gene therapy.

The latest success involves mice with an inherited form of deafness, a team reports Wednesday in the journal Science Translational Medicine. And a similar approach is already being tried in people with hearing loss caused by damage to cells in the inner ear.

"I'd say we are very close" to having gene therapies that can restore hearing loss from a wide range of causes, says Dr. Tobias Moser, a professor of auditory neuroscience at the University of Göttingen in Germany. Moser wrote an article accompanying the mouse study.

![]() Click here to listen to the podcast.

Click here to listen to the podcast.

![]() Click here to read the full article.

Click here to read the full article.

June 4th, 2015, Sat.1 Regional 17:30

Hörforscher der Uni Göttingen mit Leibniz-Preis geehrt

Der Hörforscher Tobias Moser von der Uni Göttingen gilt als Koryphäe auf seinem Gebiet. Der 47-Jährige hat neue Ursachen für Schwerhörigkeit gefunden und in diesem Jahr den renommierten Leibnizpreis gewonnen. Seine Forschungen geben Menschen mit Hörschäden Hoffnung. Die Forscher um Tobias Moser versuchen, lichtempfindliche Proteine durch Gentechnik ins Innenohr einzubauen. Dadurch reagieren die Nervenzellen im Ohr auf Licht. Blaues Licht von Mikro-LEDs soll die Hörschnecke dann punktgenau stimulieren. Mit Tier-Experimenten wollen die Wissenschaftler innerhalb der nächsten fünf Jahre die Technik des exakten Licht-Hörens entwickeln und verbessern.

![]() Click here for the original source.

Click here for the original source.

May 30th, 2015, DER SPIEGEL 23/2015

Der Klang des Lichts

Mit Innenohrprothesen können Gehörlose Sprache verstehen, Musik aber klingt oft blechern. Nun entwickeln Forscher Implantate, die dem natürlichen Hören näherkommen sollen.

Wie sieht Musik aus? Wie fühlt sie

sich an? Wer Mitte Februar jenes

Konzert besuchte, das junge

Künstler und Wissenschaftler an der Medizinischen

Hochschule Hannover (MHH)

aufführten, der konnte Klänge sehen und

Schallwellen spüren.

Bei der Komposition „New Soundscapes“ entstand auf der Leinwand zu

sphärischen Klängen von Harfe und Kontrabass

ein Feuerwerk aus Licht. Je lauter

die Töne, desto intensiver die Farben. Das

Akkor deonstück „Slicing“ bestand nur aus

Rausch- und Knackgeräuschen. Bei der

Komposition „Luft“ hielten die Zuhörer

Ballons in den Händen – um so die Vibration der Musik zu fühlen.

„Klang wird auf verschiedene Arten

wahrgenommen, von denen das Hören die

wichtigste ist, aber nicht die einzige“, sagt

Waldo Nogueira vom Hörzentrum der

MHH. „Bei manchen Stücken haben wir bewusst auf Melodien und Harmonien verzichtet,

damit sich nicht ein Teil des Publikums

ausgegrenzt fühlt.“ Denn für viele

Besucher des Konzerts „musIC 2.0“ klangen

Melodien eben nicht melodiös. Sie tragen

sogenannte Cochlea-Implantate (CI),

elektrische Hörprothesen, bei denen ein

mit winzigen Elektroden bestücktes Band

die Sinneszellen in der Hörschnecke (Cochlea)

ersetzt; der Schall wird in elektrische

Impulse umgewandelt und über Nervenbahnen

zum Gehirn geleitet (siehe Grafik).

Rund 40000 gehörlose oder stark schwerhörige

Deutsche haben bereits solche

Neuroprothesen. Viele von ihnen verstehen

Sprache, ohne von den Lippen ablesen zu

müssen. Kinder, die gehörlos zur Welt kommen

und ihre künstlichen Höreindrücke

nicht mit Erinnerungen abgleichen können,

lernen mithilfe ihrer CIs meist sprechen –

vor allem wenn sie das Implantat früh eingesetzt

bekommen.

Die Welt der Musik jedoch ist für CI-Träger

schwer zugänglich. Zu begrenzt

sind die Möglichkeiten des Ersatzgehörs,

den komplexen Kosmos aus Melodien und

Harmonien, Rhythmen und Klängen, lauten

und leisen Tönen abzubilden.

Das intakte Gehör verfügt über rund

3500 innere Haarzellen, die Schall in Nervenimpulse

umwandeln. Beim CI müssen

ein bis zwei Dutzend Elektroden genügen,

um sämtliche Höreindrücke wiederzugeben. Die Zahl der sinnvoll einsetzbaren

Kontakte wird von einem physikalischen

Effekt begrenzt: Von jeder Elektrode breitet

sich der Strom weit aus, das schränkt

die Auflösung ein. Ein Impuls regt dann

nicht nur die Nervenzellen am Sitz der

Elektrode an, sondern immer auch die in

ihrer Nachbarschaft – die bereits andere

Tonhöhen verarbeiten. „Das ist so, als

würde jemand nicht mit den Fingern

Klavier spielen, sondern mit dem ganzen

Unterarm“, erklärt Elektroingenieur Les

Atlas von der University of Washington

in Seattle.

Lässt sich die Musikwahrnehmung trotz

dieser Probleme verbessern? Für Wissenschaftler

wie Ingenieur Nogueira ist das

die entscheidende Herausforderung, um

die Hörhilfen technisch weiterzuentwickeln.

Weltweit tüfteln Mediziner und Ingenieure

derzeit an Verfahren, mit denen

Cochlea-Implantate die Vielfalt der Klänge

genauer wiedergeben sollen. Denn gelänge

es, Musik besser aufzulösen, dann würde

sich auch das alltägliche Hören mit Implantat

verbessern.

„Wenn wir es schaffen, die Tonhöhenauflösung

der Implantate zu steigern“,

hofft der Hals-Nasen-Ohren-Arzt Tobias

Moser vom Institut für auditorische Neurowissenschaften der Universitätsmedizin

Göttingen, „wird das nicht nur den Genuss

von Musik steigern – auch bei gesprochener

Sprache wären Tonfall und Sprachmelodie

besser zu hören und die Betroffenen

kämen im Störschall besser zurecht.“ Viele

seiner Patienten, sagt er, seien nach Situationen

mit vielen parallelen Gesprächssträngen

vollkommen erschöpft.

Was Moser vorhat, kommt in der Tat

einer technischen Revolution gleich. Der

Mediziner will ein vollkommen neues

Cochlea-Implantat entwickeln – mit einer

Präzision der Klangwiedergabe, die herkömmliche

Innenohrprothesen kaum je erreichen

könnten.

Für seine Erkenntnisse zur molekularen

Funktion der Synapsen in der Hörbahn erhielt

der Mediziner im März den Gottfried

Wilhelm Leibniz-Preis – auch deshalb, weil

die Entdeckungen viel therapeutisches

Potenzial haben. Licht, so seine Überlegung, lässt sich besser fokussieren; die

räumlich präzise Anregung weniger

Nervenzellen wäre viel genauer als mithilfe

von Strom.

Optogenetik heißt das junge Forschungsfeld,

das Moser für seine Vision

nutzen will: In die Nervenzellen werden

dabei winzige molekulare Schalter eingebaut. Fällt dann ein Lichtstrahl auf die

so präparierte Zelle, leitet sie das Signal

ans Gehirn weiter. Bei Labormäusen

haben Moser und sein Forscherteam bereits

gezeigt, dass sich entsprechend veränderte

Nervenzellen durch Licht stimulieren

lassen.

Bis zur Anwendung in Neuroprothesen

sind aber noch praktische Probleme zu lösen.

So müssten die molekularen Schalter

mittels Viren in die Zellen geschleust werden, die natürlich keine Nebenwirkungen

für die Patienten haben dürfen.

„Wir wissen auch noch nicht, ob blaues

oder rotes Licht besser funktioniert“, sagt

Moser. Freiburger Forscher entwickeln derzeit

Mikro-Leuchtdioden auf bieg samem

Trägermaterial, das sich in die Windungen

der Hörschnecke schmiegen könnte.

„Die ersten Empfänger würden wohl

Implantatträger sein, die einen besonders

hohen Anspruch ans Hören haben“, sagt

der Mediziner. Freiwillige gibt es schon:

Fast täglich melden sich Patienten bei ihm,

um zu erfahren, wann die klinischen Tests

für das Hören mit Licht beginnen.

Schon früher könnten Patienten jene

Erkenntnisse zugutekommen, die Ingenieur

Nogueira aus seinem Konzertprojekt

„musIC 2.0“ ableiten will. Nicht die Implantate

selbst möchte er verbessern, sondern

die Software, die den Schall in digital

codierte Signale wandelt. „Da gibt es noch

viel zu gewinnen“, sagt er.

Auch CI-Forscher Atlas hat ein spezielles

Programm entwickelt, das Musik besser wahrnehmbar machen soll. Sein Algorithmus

leitet nicht nur Informationen über

die Tonhöhe an das Gehirn weiter, sondern

auch über die sogenannten Obertöne, die

wiederum die Klangfarbe bestimmen.

Australische Wissenschaftler setzen an

anderer Stelle an: Sie wollen über einen

Gentransfer Zellen dazu bringen, Wachstumsfaktoren

herzustellen, die ihrerseits

Nerven zum Wachstum anregen.

Im Tierexperiment hatten die Forscher

der University of New South Wales in Sydney

bereits Erfolg: Bei Meerschweinchen

wuchsen die Nervenzellfortsätze näher an

das Implantat heran – was dann dazu führte,

dass die CI-versorgten Nager mehr Tonhöhen

unterscheiden konnten als vor der

Behandlung.

Doch bis solche verbesserten Implantate

in die medizinische Praxis kommen, wird

es vermutlich noch eine Weile dauern.

Einstweilen wird es für viele CI-Träger ein

mühsamer Gewöhnungsprozess bleiben,

bis sie Sinfonien oder Opern wieder genießen

können.

„Anfangs habe ich Musik regelrecht gemieden“,

berichtet CI-Patientin Roswitha

Rother, eine Besucherin des „musIC 2.0“-

Konzerts in Hannover. Durch Medikamente,

die sie wegen einer lebensbedrohlichen

Infektion nehmen musste, ist sie ertaubt.

Mit ihrem Implantat kann sie zwar wieder

hören, doch ihre Flöte legte die frühere

Hobbymusikerin schnell aus der Hand. Zu

scheußlich war der neue Klang.

„Wie matschiger Brei“ seien ihr einstige

Lieblingssongs erschienen, erinnert sich

auch Susanne Herms aus Lüchow. „Früher

habe ich morgens immer als Erstes das

Radio eingeschaltet, das ging nach der

Operation erst einmal nicht mehr.“

Herms war von Geburt an auf einem

Ohr taub, mehrere Hörstürze nahmen ihr

später das Gehör auf der anderen Seite,

heute trägt sie zwei CIs. Wie Roswitha Rother

hilft sie Forschern und Komponisten,

Musik für Implantatträger zu entwickeln.

Herms und Rother haben sich an ihre

neue Art zu hören gewöhnt. „Bei Liedern,

die ich von früher kenne, kann ich Melodie

und Gesang wieder wahrnehmen“, sagt Rother.

Das wandlungsfähige Gehirn schafft es,

Hörerinnerungen mit den neuen Eindrücken

in Einklang zu bringen – doch nur, wenn die

Betroffenen früher einmal hören konnten.

Wichtiger noch wären die neuen Superimplantate

deshalb wohl für all jene Menschen,

die nie zuvor in ihrem Leben gehört haben.

Rother war inzwischen auch schon auf

gewöhnlichen Konzerten. Und bei Susanne

Herms läuft wieder das Radio.

Julia Koch

![]() Click here for the original source.

Click here for the original source.

March 5th, 2015, German Primate Center

Mit Weißbüschelaffen gegen Taubheit

Leibnizpreisträger Prof. Tobias Moser, Neurowissenschaftler und Ohrenarzt, erläutert seine preisträchtige Forschung und warum er zur Entwicklung von besseren Cochlea-Implantaten auf Forschung mit Weißbüschelaffen angewiesen ist.

![]() Click here for the original source.

Click here for the original source.

March 4th, 2015, DFG Bewegt

Prof. Dr. Tobias Moser - Gottfried Wilhelm Leibniz-Preisträger 2015

Prof. Dr. Tobias Moser - Gottfried Wilhelm Leibniz-Preisträger 2015

![]() Click here for the original source.

Click here for the original source.

![]() Click here to download this video (MP4).

Click here to download this video (MP4).

March 4th, 2015, Göttinger Tageblatt

Tobias Moser von der UMG Göttingen ist einer von acht Leibniz-Preisträgern

Der Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis gilt als der wichtigste deutsche Forschungspreis: Am Dienstag wurde er in Berlin an acht Forscher verliehen, darunter ist der Mediziner Prof. Tobias Moser von der Universitätsmedizin Göttingen.

![]() Click here for the original source.

Click here for the original source.

March 3rd, 18:12:04-18:13:50, 2015, NDR Niedersachsen

Verleihung Leibnizpreis an Göttinger Forscher

An interview on NDR Niedersachsen.

![]() Click here to the original source.

Click here to the original source.

March 2nd, 2015, Göttinger Tageblatt

Leibniz-Preis für Prof. Tobias Moser

Am Dienstag, 3. März, wird dem Göttinger Forscher Tobias Moser, Universitätsmedizin Göttingen, der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis überreicht. Die Jury des wichtigsten deutschen Forschungsförderpreises würdigte Moser: Seine neuen konzeptionellen wie technischen und experimentellen Ansätze haben Maßstäbe gesetzt, die nun mit dem Leibniz-Preis gewürdigt werden.

![]() Click here for the original source.

Click here for the original source.

February 25th, 2015, Göttinger Tageblatt

Neue Erkenntnisse: Datenübertragung im Innenohr ist höchst effizient.

Die Haarzellen des Innenohres übersetzen feinste Vibrationen in Nervenimpulse. Durch genau abgestimmte biophysikalische Prozesse gelingt es ihnen, akustische Signale in elektrische Impulse zu übersetzen, die ins Gehirn „gefunkt“ werden.

Göttingen. Wissenschaftler der Universitätsmedizin Göttingen (UMG), des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation und des Bernstein Zentrum Göttingen haben untersucht, wie kurz die Wege sind, über die sich der Botenstoff Calcium in der Zelle ausbreitet und wie genau dieser Botenstoff dabei auf Kurs gehalten wird.

Um ihren Auftrag zu erfüllen, müssen die Calciumionen zügig ihre Empfängerstation auf dem Vesikel erreichen. Dieser molekulare Sensor befindet sich nach den Berechnungen der Forscher weniger als 20 Nanometer von der Eintrittsstelle der Ionen in die Zelle entfernt. Es ist physikalisch unvermeidlich, dass sich viele der Ionen als Irrläufer in die falsche Richtung bewegen. Ohne weitere Vorsichtsmaßnahmen würden diese Ionen außerhalb der Kontaktstellen die Freisetzung von Botenstoffen auslösen – dort können sie aber nicht erkannt werden.

Da nach jeder Freisetzung Vesikel und Botenstoffe recycelt werden müssen, wäre eine solche Freisetzung am falschen Ort eine erhebliche Energieverschwendung. Die Ergebnisse des Teams um die Professoren Tobias Moser und Fred Wolf zeigen, dass die Haarzellen im Innenohr spezielle Eiweiße, sogenannte Calciumpuffereiweiße, verwenden, um „fehlgeleitete“ Ionen einzufangen. Drei verschiedene Calciumpufferproteinen finden sich in großer Konzentration.

Ermöglicht wurden die Arbeiten durch eine von Prof. Beat Schwaller entwickelte Triple-Knock-Out Maus, in der alle wesentlichen Calciumpufferproteine genetisch entfernt wurden. Mit ihrer Hilfe konnten Tina Pangrsic und Nicola Strenzke an der UMG erstmals untersuchen, wie sich die Freisetzung der Botenstoffe und die neuronale Kodierung bei Abwesenheit der Calciumpuffer verändern.

„Bei der Triple-Knock-Out-Maus werden viel mehr der Vesikel freigesetzt“, so Pangrsic. Das konnten die Forscher mit einer von Erwin Neher in Göttingen entwickelten Messmethode für die Zelloberfläche nachweisen, die sich mit jedem freigesetzten Vesikel um ein winziges Flächenstück vergrößert. „In den Hörnervenzellen – die über Synapsen den Botenstoff der Haarzellen erhalten – war diese zusätzliche Freisetzung jedoch nicht nachweisbar, sie verhielten sich völlig normal“, so Strenzke. „Im Inneren der Haarzelle wird also eine unnötig große Maschinerie in Gang gesetzt und Botenstoff auch außerhalb der Synapsen freigesetzt, wo er seine Wirkung nicht entfalten kann.“

Die beiden Forscher Mantas Gabrielaitis und Prof. Fred Wolf haben ein Computermodell entwickelt, das die Bewegungen der Calciumionen und die Rolle der Calcium bindenden Eiweiße berechnet. Diese Eiweiße „helfen der Haarzelle, das Calcium-Signal auf die Synapse zu fokussieren und so Hörreize mit minimalem Energieeinsatz an das Gehirn weiterzugeben“, erklärt Gabrielaitis.

![]() Click here for the original source.

Click here for the original source.

February 24th, 2015, Max-Plank-Institut für Dynamik und Selbstorganisation

Biologische Datenübertragung: energieeffizient durch kurze Wege

Die Haarzellen des Innenohres übersetzen feinste Vibrationen in Nervenimpulse. Damit gehören sie zu den Zellen des menschlichen Körpers, die zu Höchstleistungen in der Lage sind. Durch genau aufeinander abgestimmte biophysikalische Prozesse gelingt es ihnen, akustische Signale in elektrische Impulse zu übersetzen, die dann ins Gehirn „gefunkt“ werden. Um das Gehirn jederzeit auf dem Laufenden zu halten, sind sie in der Lage im Millisekunden Takt Botenstoffe freizusetzen.Mit bisher unerreichter Präzision haben jetzt Wissenschaftler der Universitätsmedizin Göttingen sowie des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation untersucht, wie kurz die Wege tatsächlich sind, über die sich der wichtige Botenstoff Calcium innerhalb der Zelle ausbreitet und wie genau dieser Botenstoff dabei auf Kurs gehalten wird. Durch kurze Wege wird die Energieeffizienz der Zellen maximiert. Ihre Ergebnisse veröffentlichen die Forscher heute in der amerikanischen Fachzeitschrift PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of The United States of America).

Auf kurzen Wegen durch die Zelle

Sinnes- und Nervenzellen übertragen Informationen durch spezialisierte Zellkontakte, sogenannte Synapsen. Die Synapsen übertragen Informationen, in dem sie, in winzigen Bläschen (Vesikel) gespeicherte Botenstoffe, freisetzen. Die Anweisung zur Freisetzung der Botenstoffe gibt die Zelle mit Hilfe von Calciumionen. In der Zellmembran der „sendenden“ Zelle befinden sich molekulare „Poren“, sogenannte Ionenkanäle, die die Erregung der Zelle registrieren und ab einem bestimmten Niveau Calciumionen in die Zelle einfließen lassen. In Haarzellen bilden diese Poren die entscheidende Übersetzungsmaschine zwischen den akustischen Signalen und den Nervenimpulsen, die ans Gehirn gesendet werden.

Um ihren Auftrag der Signalübertragung zu erfüllen, müssen die Calciumionen zügig ihre Empfängerstation auf dem Vesikel erreichen. Dieser molekulare Sensor befindet sich nach den Berechnungen der Max-Planck-Forscher weniger als 20 Nanometer (ca. 200 Atomdurchmesser) von der Eintrittsstelle der Ionen in die Zelle entfernt. Es ist physikalisch unvermeidlich, dass sich viele der Ionen als Irrläufer in die falsche Richtung bewegen oder über das Ziel hinausschießen. Ohne weitere Vorsichtsmaßnahmen würden diese fehlgeleiteten Ionen außerhalb der Kontaktstellen die wirkungslose Freisetzung von Botenstoffen auslösen. Weil nach jeder Freisetzung Vesikel und Botenstoffe aufwändig recycelt werden müssen, wäre eine solche Freisetzung am falschen Ort für die Zelle eine erhebliche Energieverschwendung.

Die neuen Ergebnisse der Göttinger Forscher zeigen, dass die Haarzellen im Innenohr spezielle Eiweiße, sogenannte Calciumpuffereiweiße, verwenden, um „fehlgeleitete“ Ionen einzufangen. Mit Hilfe einer großen Konzentration von drei verschiedenen Calciumpufferproteinen minimieren die Zellen ihren Energieaufwand, vermeiden somit Energieverschwendung.

Zusammenspiel experimenteller und computergestützter Zellforschung

Um herauszuarbeiten was in der Haarzelle des Ohres bei der Freisetzung der Botenstoffe genau passiert, hat das Göttinger Forscherteam um die Professoren Moser und Wolf genetische, zellbiologische und computergestützte Methoden zusammengeführt.

Ermöglicht wurden die Arbeiten durch eine von Prof. Beat Schwaller entwickelte Triple-Knock-Out Maus, in der alle wesentlichen Calciumpufferproteine der Haarzellen genetisch entfernt wurden. Mit ihrer Hilfe konnten die UMG-Forscherinnen Tina Pangrsic und Nicola Strenzke erstmals untersuchen, wie sich die Freisetzung der Botenstoffe und die neuronale Kodierung bei Abwesenheit der Calciumpuffer verändern. „Durch Messungen der Botenstoff-Freisetzung der Zelle stellen wir fest, dass bei der Triple-Knock-Out-Maus viel mehr der Vesikel freigesetzt werden.“ sagt Tina Pangrsic. Das konnten die Forscher mit einer von Erwin Neher in Göttingen entwickelten präzisen Messungen an der Zelloberfläche nachweisen, die sich mit jeden freigesetzten Vesikel um ein winziges Flächenstück vergrößert. „In den Hörnervenzellen war diese zusätzliche Freisetzung jedoch nicht nachweisbar, sie verhielten sich völlig normal.“ ergänzt Nicola Strenzke. „Im Inneren der Haarzelle wird also eine unnötig große Maschinerie in Gang gesetzt und Botenstoff auch außerhalb der Synapsen freigesetzt.“

Die beiden Max-Planck-Forscher Mantas Gabrielaitis und Prof. Fred Wolf haben ein Computermodell entwickelt, das die Bewegungen der Calciumionen und die Rolle der Calcium bindenden Eiweiße mathematisch berechnet. „Wir wollten wissen, was die Haarzelle macht, um die Anweisung zur Freisetzung von Botenstoffen in der Zelle auf die richtige Stelle zu konzentrieren.“, erklärt Mantas Gabrielaitis. „Wir haben herausgefunden, dass die Calcium bindenden Eiweiße der Haarzelle helfen, das Calcium-Signal auf die Synapse zu fokussieren und so Schallinformation mit minimalem Energieeinsatz weiterzugeben.“

Mit dem Ergebnis ihrer Grundlagenforschung lässt sich jetzt grundsätzlich besser verstehen, wie die entscheidenden Sinneszellen des Hörsinnes „Höchstleistungen erbringen ohne Energie zu verschwenden.“, betonen die Göttinger Wissenschaftler Moser und Wolf.

![]() Click here to download the PDF version.

Click here to download the PDF version.